|

食品とカルシウム吸収について 江澤郁子 |

|

はじめに

生体におけるカルシウム供給は、食事によって行われるので非連続的であるが、生体には血中カルシウム濃度を維持するため、腸管からのカルシウム吸収ができるだけ効率よくいくように巧妙な調節機構が配備されている。

しかし、この吸収も種々の因子によって影響される。すなわち、腸管におけるカルシウム吸収率および吸収量は、内因性あるいは摂取する食品の種類およびほかの栄養素などによって影響される。

そこで、腸管におけるカルシウム吸収機構について若干ふれ、カルシウム吸収に関わる諸因子および食品・栄養素による影響を中心に述べることとした。

1.カルシウム吸収の仕組み

Ⅰ-6章のカルシウムの腸管吸収の仕組みで詳しく述べられているように、腸管からのカルシウム吸収には異なった2つの機構が配備されている。

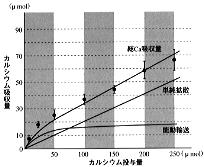

一つは十二指腸から小腸上部において行われる能動輸送であり、もう一つは、小腸下部にかけて行われる拡散輸送である。前者は活性型ビタミンDやカルシウム結合蛋白質が関与し、物質が濃度勾配に逆らって輸送されるものである。したがって、カルシウム摂取量の増加に伴い吸収量は増加するが、通過する時間や距離が短いこともあり、ある量に達すると頭打ちになる。これに対し、拡散輸送は吸収に関わる諸因子のほか、通過時間や距離が長いため、カルシウム摂取量が増加するに従い吸収量は増加する。

そこで図1にこのカルシウム吸収の2つの仕組みとカルシウム濃度との関係を示した。(*1)

ほぼ正常のカルシウム食で飼育したラットの腸管を用いて検討したものである。 |

【図1】0.44%カルシウム飼育ラットの腸管におけるカルシウム吸収量( Pansu による) |

2.カルシウム吸収に関与する因子

カルシウムの腸管における吸収は、内因性あるいは摂取する食物が深く関与する。

1)内因性因子

カルシウム吸収に関与する内因性の因子は、①生体のカルシウムに対する必要度、あるいは栄養状態、②健康状態、③年齢、④情緒の状態、⑤身体の活動状態、⑥服薬の有無などがあげられる。

カルシウム摂取の不足している状態や、要求性の増大している場合には、腸管におけるカルシウムの吸収率は促進する。さらに能動輸送による吸収は、成長、妊娠、授乳期においても促進する。これらは、いずれも生体におけるカルシウム要求性の増大している生理状態である。一方、カルシウム摂取量の十分である状態では、吸収率は減少するが、吸収される絶対量は多い。

健康状態もカルシウム吸収に影響し、病気の場合、特に床に着いている場合には減少する。さらにカルシウム吸収率は加齢に伴い減少し、特に女性においては早く45歳ぐらいにはじまり、男性では60歳ぐらいから減少するという。

また、精神的な不安、緊張、ストレス、悲しみなどの情緒状態もカルシウム吸収を減少させるという。さらに、副腎ステロイド、制酸剤、緩下剤、利尿剤などの服薬もカルシウム吸収を低下させる。

①乳 糖

糖質のなかでも哺乳動物のミルクに存在する乳糖は、特にカルシウム吸収を促進するといわれている。

このカルシウム吸収促進作用については、pH低下説、可溶性複合体説のほか、最近では乳糖が吸収部位である小腸の絨毛細胞のカルシウム透過性を高めるという説が有力となっているが証拠はない。このカルシウム輸送における拡散作用は、単純拡散による吸収を促進することになるので、高濃度のカルシウムが小腸下部に存在する場合に有効であるという。さらに Allen (*2) は、この作用は、乳糖がほかの糖類より消化吸収が遅く、小腸下部までカルシウム吸収に関わるからだろうとしている。

また、乳糖のカルシウム吸収促進作用は、ビタミンDと無関係であることが知られている。母乳はビタミンD含有量は多くないが、乳糖含量が多いためカルシウム吸収がよく、このために、母乳栄養ではくる病が少ないのではないかと考えられている。

、また、ヨーロッパの人は日光に当たることが少なく、ビタミンD摂取量も少ないのにもかかわらず、くる病や骨軟化症が少ないのは、カルシウムや乳糖を多く含む牛乳の摂取量が多いことにあるのではないかとされている。

、また、小林ら(*3)は、UHT加熱処理をしている調整粉乳のカルシウムの乳児による吸収率が60.4%で、無乳糖乳の36.5%に比べ高いことを報告しており、明らかに乳糖のある場合の方が、カルシウムの吸収がよくなっている。

Greenwald らは、骨疾患を有しない老齢者に1日当たり 50gの乳糖を与え、カルシウム出納試験を行った結果、対照群に比べてカルシウム平衡に変わりがなかったが、用いた放射性カルシウム血中レベルが、わずかながら上昇したという。

、Forbes のシロネズミを用いたカルシウム出納試験においても、尿中カルシウムが乳糖群で多く排泄されたにもかかわらず、平衡量もまた対照群に比べて増加したと報告している。

カルシウム吸収を促進する乳糖にも、乳糖分解酵素(ラクターゼ)欠損症の問題がある。ラクターゼ欠損症は人種によって異なり、東洋人では多く、スカンジナビア人では極めて少ないという。例外はあるがラクターゼを有するものは、北欧並びに東欧に住むコーカシア人と、外国へ移住した彼らの子孫だという。ほかの民族の人々は、小児期にラクターゼ活性を失い、特に黒人、東洋人、ユダヤ人、アメリカインディアンなどではラクターゼ欠損症の人が多いことから、全世界の約70%の人は小児期にラクターゼ活性を失うと考えられる。

、しかし、このラクターゼ欠損症の人の乳糖に対する認容力はさきざまで、80%以上の人は、約1㍑の牛乳に相当する50gの乳糖負荷には耐えられないが、コップ1杯(200ml)の牛乳に相当する10gの負荷では、ほとんど特別な症状を呈することはない。したがって、ラクターゼ欠損症の人でも、一度に大量の牛乳を飲まなければ、通常は問題なく牛乳を飲むことができると考えられる。

Smith らは、5人の健常人と7人の乳糖不耐症のボランティアに牛乳とヨーグルトを与え、カルシウムの吸収を調べた結果、牛乳では両者に有意差はなく、ヨーグルトでは乳糖不耐症の方がやや吸収がよかったと報告している。

、また、Levenson ら(*4)は、乳糖不耐症者は正常者よりカルシウム吸収率が劣るという Cochet らと、乳糖不耐症者の方がむしろ吸収がよいという Griessen らの相矛盾した報告を検討し、前者ではCacl2と50gの乳糖を用いており、後者では粉乳を還元した調整乳で乳糖は23.3gであるという条件の違いを指摘している。

、一方、乳糖不耐症者に骨粗鬆症が多いという報告があるが、それはカルシウムの吸収が悪いというより、カルシウムの摂取、特に牛乳・乳製品の摂取が少ないためであろうと考えられる。

②蛋白質およびペプチド

蛋白質は、その量のみならず、それを組成するアミノ酸の質の低下により、カルシウムの利用率および骨形成を著しく悪化させるといわれ、必須アミノ酸の不足で、大腿骨の骨端と骨幹部に著しい骨粗鬆症がみられることが示されている。 Wasserman は、断食シロネズミに経口的にリジン、アルギニンを投与して45Caの大腿骨への沈着をみている。この場合リジンを非経口的に投与したのでは、カルシウム吸収に効果がないという。

蛋白質摂取と骨粗鬆症および骨折の発症率につしては Nordin の国際な調査、 Matkovic の旧ユーゴスラビアの調査、最近の中国における調査などの結果から明らかで、十分なカルシウム摂取と蛋白質摂取が骨粗鬆症の予防に重要である。一方、蛋白質の過剰摂取も、骨粗鬆症のリスクファクターの一つとなり得る。 Licata らの、骨粗鬆症患者における検討において、高蛋白質摂取はカルシウム・バランスを負にするとしている。

このような高蛋白摂取による負のカルシウム・バランスの機序は、蛋白質摂取の上昇に伴う腎糸球体濾過率の上昇、蛋白質食品中に多く含まれる酸性の灰分および硫黄代謝産物の影響によるカルシウムの尿細管からの再吸収の減少による可能性が考えられる。しかし、日本人の食生活の現状から考えると蛋白質の過剰摂取の心配はあまりなく、むしろ摂取不足にならないように注意する必要があるといえよう。

牛乳は、極めて有効なカルシウムおよび蛋白質源である。牛乳中のカルシウム吸収性を高める因子として注目されているのが、カゼインフォスフォペプチド(CPP)である。 Mellander は牛乳や人乳をペプシン、トリプシンで消化して生じるフォスフォペプチドがカルシウムの吸収を促進することをみいだした。さらに、内藤により、詳細な研究が進められ、CPPがカルシウムの吸収を促進する機構は、カルシウムがリン酸と結合して不溶性沈殿を形成することをCPPが防止し、小腸下部でのカルシウムの拡散輸送を助長するのではないかとしている。

③ビタミンD

ビタミンD ( Cholecalciferol ) は食物から供給されるか、皮膚で日光の作用によりコレステロールを原料としてつくられる。吸収あるいは生成されたビタミンDは、肝臓にお いて25-Hydroxycholecalciferol(25(OH)D3)となり、さらに腎臓におい て1,25-Dihydroxycholecalciferol(1,25(OH)2D3)すなわち活性型ビタミンDとなる。この活性型ビタミンDがCaBP(カルシウム結合蛋白質)生成に関与し、腸管上部におけるカルシウムの能動輸送に主役を務めている。

したがって、ビタミンDの摂取が不足したり、日光に当たることが少ないと、腸管上部でのカルシウム吸収が不十分となり、骨粗鬆症や骨軟化症の原因となる。さらに高齢者では肝臓や腎臓でのビタミンDの活性化の機能が衰えることが多く、カルシウム吸収に影響を及ぼすことになる。

④リ ン

リンは、食物中のカルシウムとリンの相互作用や生体側のホルモン系を介して、間接的にカルシウムの吸収に影響することが考えられる。しかし、食物中のリンがフィチン酸や不溶性のリン酸三カルシウムの形で含まれている場合を除けば、通常の食品中ではそれほど問題にすることはなさそうでふある。通常いわれるように、Ca/P=0.5~2の範囲であればカルシウム吸収に支障はないといえよう。

しかし、リンとカルシウムは骨構成成分として重要な栄養素であるが、その摂取量はともするとアンバランスになりやすい。

日本人のカルシウム摂取量は平成9年国民栄養調査の結果からみても579mgと所要量600mgに達しておらず、よほど心がけて摂らない限り不足しがちとなる。これに対し、リンは食物に豊富に含まれており、日常の食生活においてはまず不足することはない。日本人が現在どの程度リンを摂取しているかをはっきりと示したデータはほとんどないが、国民栄養調査に基づくか摂取量より推定した成績では1,300mg/日といわれ、望ましいとされる食品群別摂取量をもとに計算した数値によると1,200mg/日と報告されている。

以上のことからも、実際の日常食においては、カルシウム摂取量がリン摂取量を上回ることはまずない。むしろ、現在では、各種のリン酸塩が食品添加物として使用されている加工食品の摂取に伴うリン過剰摂取が問題となる。加工食品、インスタント食品はますます増加の一途をたどっていることからも、総リン摂取量に占める割合も今後さらに増加する可能性があろう。問題は、加工食品に依存しすぎないこと、それ以上にカルシウム摂取不足にならないようにすることである。

⑤食物繊維および植物性成分

食物繊維はカルシウム吸収を阻害し、カルシウム出納を負にすることが知られている。この阻害作用の研究報告は多く、特に全粒小麦製品やふすまを用いた研究が多い。

McCance らは、精白小麦粉に比べ、未精白小麦粉の方がカルシウム吸収を阻害するとしている。また、被験者に食物繊維として、1日当たり53gになるように全粉小麦パンやふすまを含んだビスケットなどを21日間摂取させたところ、カルシウム出納が負になったと報告されている。

小麦ふすまにはフィチン酸が多く含まれており、これがカルシウムと結合して、不溶性の化合物を形成し、カルシウムの腸管吸収を阻害するのではないかと考えられている。このほか、野菜や果物に含まれるセルロース、ウロン酸、アルギン酸、蓚酸がカルシウムの吸収を阻害するが、ペクチンは影響しないという。しかし、いずれも量的なバランスの問題であり、適量の摂取のうえにカルシウム摂取に心がけることが肝要である。

⑥脂 肪

脂肪の吸収には胆汁や胆汁酸塩の存在が必要である。したがって、低脂肪食の摂取は胆汁や胆汁酸塩の分泌を減少させ、小腸における脂肪酸量を増加させる。その結果カルシウムは脂肪酸と不溶性の石けんを形成し排泄させるために、カルシウム吸収量が減少する。さらに食物中の脂肪の種類によっても、カルシウム吸収は影響され、水酸化された植物油よりもミルク脂肪の方がカルシウム吸収はよいといわれる。

3.食品別カルシウム吸収率

食品の種類によるカルシウム吸収率としてよく知られるものに、牛乳で53%、小魚で38%、野菜で18%という値がある。これは兼松(*5)による報告に基づいている。

、この実験は健康な成人男性4人について行ったものである。白米を中心とした基本食(Ca0.12g/日)に、表1のように3種類の食品(牛乳、小魚、野菜)および炭酸カルシウムを、それぞれカルシウム源として、1日当たりカルシウムが0.2g、0.4g、0.6g、0.8gになるように添加した試験食を摂り、その吸収率を比較したものである。

、表1にみられるように、同一食品でもカルシウム量、あるいは被験者により吸収率はかなり広い範囲にばらついているが、カルシウム添加量が増えるに従って吸収率は低下している。しかし、カルシウム吸収量の絶対量は添加量の多い方が大である。

| 【表1】各添加食Caの吸収率※ | ||||

| 添加食 | 牛乳(%) | 小魚(%) | 炭酸(%) | 野菜(%) |

| 0.2gCa食 | 70.6 | 41.2 | 48.0 | 5.1 |

| 0.4gCa食 | 48.9 | 53.2 | 44.3 | 18.7 |

| 0.6gCa食 | 54.3 | 25.0 | 47.5 | 26.5 |

| 0.8gCa食 | 36,9 | 31.4 | 27.2 | 20.8 |

| 平 均 | 52.7 | 37.7 | 41.8 | 17.8 |

| ※:各添加食Caの吸収率は、基本食のCaを引き、これで糞便排泄Caから基本食時の糞便排泄Caを引いた値を割ったもの | ||||

ばらつきはあったとはいえ、最も吸収率のよいのは牛乳である。一方、小魚や野菜は牛乳よりカルシウ吸収率は劣るとはいえ、日本人の食習慣からみれば重要なカルシウム供給源であるほか、ほかのミネラルやビタミン類の重要な供給源でもあることを忘れてはならない。

前述の兼松らの報告(表1)は、昭和28年のものであり、その後40年余りの時を経ていることから、われわれは平成7年に社団法人全国牛乳普及協会の委託を受け、牛乳、小魚、野菜についてのカルシウム出納実験を行った(*6)。

対象は、平均21歳の健康な成人女性9名であり、いずれも牛乳、小魚、野菜のカルシウム源による3種類の試験食を3期にわたり摂取するようにした。

試験食をはじめる前に、カルシウム200mgを含む基本食を3日間摂取し、その後、基本食とさらにカルシウム400mgを含む試験食、牛乳(UHT殺菌牛乳)、小魚(いわしのつみれ、わかさぎの唐揚げ)、野菜(モロヘイヤ、オカヒジキ、コマツナ)の各々を4日間摂取し、各試験食由来のカルシウム吸収率を算出した。

その結果、表2のように牛乳では39.8%、小魚では32.9%、野菜では19.2%の結果を得た。これらのカルシウム出納実験からも、牛乳のカルシウム吸収率は極めて優れていることが明らかである。

| 【表2】牛乳・小魚・野菜のカルシウムの見かけの吸収率 | |||

| 見かけの吸収率(%) | |||

| 牛 乳 | 39.8 | ||

| 小 魚 | 32.9 | ||

| 野 菜 | 19.2 | ||

なお、カルシウム吸収性の指標として、種々の測定値が用いられているが、それらは一般に次のように定義されている。

見かけ吸収率=(摂取カルシウム量-糞便排泄カルシウム量)/摂取カルシウム量X100

真の吸収率(利用率)={摂取カルシウム量-(糞便排泄カルシウム量-内因性カルシウム量*)}/摂取カルシウム量X100

蓄積率=(摂取カルシウム量-糞便排泄カルシウム量-尿中排泄カルシウム量)/摂取カルシウム量X100

ここでは、見かけ吸収率を単に吸収率としている。