成長期の骨量と運動 小沢治夫 |

|

はじめに

現代っ子は骨がもろく骨折しやすいといわれる。しかしそれは、自分のからだの動きを制御するともいうべき身体支配能力が最近の子どもは低く、そのためにさまざまな動きに対応できないために骨折することが多くなったのか、骨折を医学的に正確に捕捉する率が上昇し、骨折の発見率が上がったためなのか、それとも以前に比べて骨密度が低下したために骨折しやすくなったのかは明らかではない。

、しかし、われわれの調査でも、高校生の3〜4割は過去に1回以上の骨折経験を有しており(*1)、成長期の健康課題という点からもこの問題は見逃すことができない。また成長期には、生涯にわたって健康的に生きていくための基礎的なからだづくりが必要とされ、とりわけ高度な高齢社会が予測される21世紀に生きていく現代の青少年にとって、この時期の骨の成長は極めて重要な意味をもっている。

、本章では、これらの観点に立って、成長期の骨量と運動について、特に骨密度に焦点を当てて解説したい。

1.成長期の骨密度測定とその意義

一般に骨密度はMD法や、SPA・DPA、あるいは近年はDXA法などによって測定されている。しかしこれらはいずれもX線を用いたものであり、そのため調査は被曝やインフォームドコンセントの点から簡単には実施しにくく、その研究報告例は最近は増えたといえ、まだ不明の点も少なくない。

、例えば最大骨量 ( peak bone mass ) は30歳代というのがこれまでの考えであったが、近年は20歳ごろであるとの見方が出てきたのもその例である。これは、20歳代以下の若年者を対象とした調査が前述したような理由によつて実施しにくかった結果、測定データの集積が進まなかったことにも原因していると思われ、それだけに成長期の骨密度の変化の様相が十分に解明される必要がある。

近年は、X線を用いないで測定を行う超音波法や骨伝導などによる方法も開発されており、実際の骨密度を測定していない点や精度の面ではX線法より劣るが、副作用が無視できる点で教育現場では実施しやすい利点を有しており、最近は保健所などを中心として集団検診でも多用されている。

、成長期のデータの集積によって、ヒトの一生の骨量の変化の全体像が明らかになり、またスポーツや栄養をはじめとする生活環境が骨密度にどのような変化を及ぼすかが明らかになることは、青少年のからだの発育・発達にとって何が大切かが明らかになることでもある。そこで本章では、特に運動と骨密度についてわれわれの知見を述べてみたい。なお本章で扱うデータは超音波法によるものを中心とし、これも骨密度として解説する。

2.成長期の骨の発育と骨密度の増加

成長期に骨は著しく発育し、筋肉などの発達とあいまって、さまざまな運動が遂行できるからだの基礎が完成される。例えば、大腿骨や上腕骨などの長管骨では、成長軟骨部(骨端線)の骨化により長軸方向の成長が起き骨は長くなり、骨膜の骨化により横軸方向の成長が起き骨は太くなる(*2)。

、骨の成長には成長ホルモンや甲状腺ホルモン、あるいは性ホルモンなどが大きく影響している。成長ホルモンは骨膜や骨端部での骨化を促進し、男性ホルモンは骨端部の軟骨細胞の活動を促進させ、女性ホルモンは成熟を促進する働きをもっている。したがって、成長期にはこれらホルモンの分泌量に骨の成長は大きく影響される。第二次性徴期はこれらホルモン分泌が著しく、そのため身長も生後1年間を除いて最も伸びる。

、骨の成長度は詳細にはX線写真撮影によるが、このときの撮影像から骨年齢を算出し、発育のスパート時期の個人差もみることができる(*3)。そのほかにも、ビタミンや血流あるいは骨への機械的刺激などもその成長に影響を及ぼしている。このように骨は成長期にさまざまな因子と関連しつつ著しく発育する。

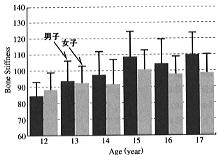

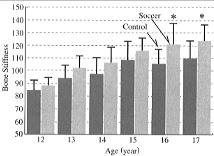

一方、骨密度 ( Bone Mineral Density : BMD ) は、破骨細胞と骨芽細胞の働きによる骨の代謝や機械的刺激(メカニカル・ストレス)の量などに深く関係しているが、成長とともにしだいに高くなることが知られている(*4)。超音波による骨密度測定法によって12歳から17歳までの計738名(男子380名、女子358名)の骨密度を測定した結果、骨密度は発育とともに漸増する傾向が(*5)みいだされている(図1)。

縦軸に骨密度 ( Bone Stiffness ) を示す。12歳から17歳にかけてのその増加を示してい。100は米国成人男女の平均値である。 |

【図1】 成長期(12歳〜17歳)の骨密度の変化  |

、このような事実を踏まえると、成長期における筋肉に対するトレーニングに適切な開始時期があるのと同じように、骨に対する成長期のトレーニングにも至適開始時期があることになる。つまり、第二次性徴前のトレーニングでは骨密度を効果的に増加させることができにくいともいえ、成長期のトレーニングが安全に効果的に実施されるためには、その開始時期が大きな意味をもつことになるといえよう。

3.成長期の骨密度とスポーツ

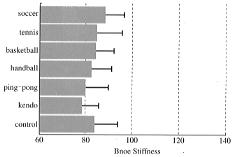

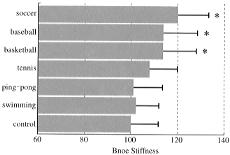

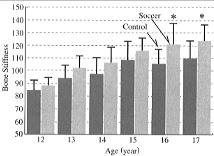

さまざまな運動やスポーツによる機械的刺激が、骨密度を上昇させることはよく知られている事実である(*8,9,10)。いうまでもなく骨は、内臓の保護やカルシウムの貯蔵、造血作用、あるいは関節をつくって運動器官として高度に働いており、骨密度が高いことは日常生活を送るうえで重要であることはもちろんのこと、スポーツ活動が安全でダイナミックに行えるためにも重要である。 しかし、すべてのスポーツが骨密度を上昇させるとは限らない。数多くあるスポーツの中でも、柔道のように骨密度を非常に高くするスポーツの場合もあれば(*11)、女子長距離ランナーにみられるように、骨密度が低いスポーツもある(*12)。 このようにスポーツが骨密度に対してどのような影響を及ぼしているかは、スポーツ選手にとってはその競技力や健康の側面からも重要な問題であるが、競技者だけにとどまらず、成長期の骨の正常な発育、成人における骨量維持、骨粗鬆症の予防や治療を考えるうえでも重要なことといえよう。 では、はたして成長期のスポーツ活動は骨密度にいかなる影響をもたらすのであろうか。図2−1は中学1年生男子骨密度をスポーツ活動別に比べたものであるが、非運動群 ( control ) に比べてサッカーだけがやや高いが、ほかのスポーツではいずれも低い。 しかし図2−2で示した高校生になると、卓球、水泳を除いてほかのスポーツではいずれも非運動群より高い値を示している。この様相は競技者の場合(*5)と同様で、衝撃を伴う運動やスポーツの方が骨密度は高い。 また、男子サッカー部員と非運動群の骨密度を横断的に比べてみても、学年進行とともに骨密度に大きな差が生じるようにる(図3)。 中学1年生から3年生(男子64名)にかけての2年間の骨密度の縦断的変化は図4のごとくである。 |

【図2−1】 各種スポーツ別の骨密度(男子中学1年生)

【図2−2】 各種スポーツ別の骨密度(男子高校生)

【図3】 男子サッカー部員と非運動群男子( control ) の骨密度の横断的変化の比較

【図4】 成長期における骨密度の2年間の変化 (12歳から14歳にかけて)  |

骨密度増加のメカニズムとしては、微細骨折(マイクロラック)によるカルシウムの沈着促進が考えられている。これは、衝撃によって骨内部に微細な骨折が発生し、それを修復する伝達機構によってカルシウムの沈着が促進されて骨密度が増加するとする考え方である。

、つまり、前述のスポーツは高い衝撃によって骨密度が増加したことが考えられる。一方、運動の中でも水泳を中心とする重力負荷の乏しいスポーツ選手の骨密度は高くない(*13,14)。むしろ非運動群に比べて低いとする報告もみられる(*15)。ところが同じ水中運動でも水球選手の骨密度は高い(*16,17)。

、骨密度の増加には、電気的刺激による骨代謝の促進が考えられている。骨が歪み圧縮力が加わると圧電位が形成される(ビエゾ効果)(*18)。そのため骨芽細胞の働きが活発になる。また、ビエゾ効果によってカルシウムイオン(+)が(−)の電位の側に引きつけられ吸着する、あるいは骨中の血流量が増加し血液の中性化によるカルシウム吸収の抑制が起きるとも考えられている。

、したがって水球のように、単に水だけの抵抗でなく重量のあるボールを負荷とした運動の場合には骨に圧縮力が加わり、このときの圧電効果によって骨密度の増加につながることも考えられる。類似した運動様式のハンドボールと水球で比較してみると、ハンドボールの方が骨密度が高く(*16)、この場合は重力が影響し、骨密度の差として現れていると考えられる。

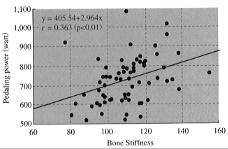

| 【図5】骨密度と自転車エルゴメータ運動 による最大パワーとの相関  |

筋力と骨密度との間には高い相関がみられ、強度の高いトレーニング→筋力増加→骨密度増加のプロセスが考えられている(*19)。 図5は高校生の自転車エルゴメータ運動による最大パワーと骨密度の相関を示したものであるが、有意な相関がみられる。 |

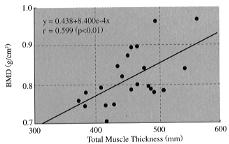

衝撃力は高くなくても筋を発達させる種目であるボディビルディングでも、対照群より骨密度は高く、しかも通常は男女とも加齢とともに減少していくのに対してビルダーでは年齢の高い人ほど骨密度は高く、かつ経験年数の長いビルダーほど高値を示している(*22)。 筋厚を超音波断層装置で測定し骨密度との相関をとってみると、筋厚合計値の高い選手ほど骨密度も高い傾向がみられる(図6)。 |

【図6】ボディビルダーの骨密度と筋厚合計値(全身10カ所測定による) |

つまりレジスタンストレーニングのように、重力に伴う衝撃度は小さくても筋を極度に収縮させる運動では、筋の肥大を起こすだけでなく骨のたわみを起こし、それが骨密度増加に作用していることが示唆される。

成長期には心肺機能を高めておくことが、健康づくりだけでなくスポーツ活動を十分に行えるためにも重要であり、したがってこの時期に長距離走や水泳などの有酸素的運動を行うことが不可欠である。しかし、骨密度と有酸素的能力の指標の一つである最大酸素摂取量との関係をみてみると、これらは相関するという報告もあれば(*23)、逆相関する(*11)とする報告もある。

、骨密度増加のメカニズムに対して、有酸素的エネルギー供給機構やそれに関する代謝が影響を及ぼしているという報告は今のところ見当たらないようであるが、有酸素能と骨密度との関係は否定できない。運動強度を変化させた実験では、最大酸素摂取量の60〜70%の歩行や最高心拍数の80%に相当する有酸素的運動を負荷したところ骨密度が増加したとする報告もみられる(*24,25)。

、しかしながら、これらはいずれも有酸素的な因子と直接的な因果関係があるのではなく、むしろ運動強度や時間が長くなることはからだに対する衝撃量を増加させることでもあり、結果として有酸素的スポーツは骨密度を増加させることにつながっていくことになると考えられる。実際、ジョギング愛好家の骨密度は決して低くない(*8,25)。しかし競技選手、特に女子のマラソン・長距離ランナーの場合には骨密度が低いことがある(*12)。これには体脂肪の減少→エストロゲン分泌量の減少→骨吸収の促進、などの仕組みが考えられており(*16,17)、これらの選手では疲労骨折の発生率も高いことが報告されている(*27)。

、長距離ランナーの骨密度低下は、スピードアップのためのからだの軽量化という適応現象と考えられなくもないが、ランナーの健康面からは好ましい現象ではなく、特に成長期の生徒や選手たちにとっては十分に注意すべき問題といえよう。

からだの有酸素的生理反応自体が骨密度に対して直接影響を与えるか否かは不明であるが、少なくとも有酸素的スポーツが適度に実施されていれば、それは骨への機械的刺激をも伴うものであり、骨量の増加や維持には効果的と思われる。

骨密度の増加に対する衝撃や圧縮力などの機械的刺激が欠かせない。つまり衝撃度の高い、大きな筋力を要するトレーニングやスポーツが骨密度を高めるといえる。成長期にあっても、骨密度の増加にはこのような機序が働いていると考えられ、どんな種類の運動やスポーツをどれくらい行うかが、骨との関係において重要である。

、各種のトレーニングや運動は機械的刺激の強度が異なっており、その運動が競技力向上のために行われるのか、健康や体力の維持・増進のために行われるのかを考慮したうえで、適切に選択されプログラミングされることが不可欠である。

4.成長期の骨密度と親子の相関

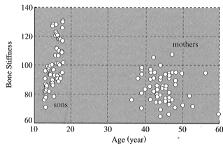

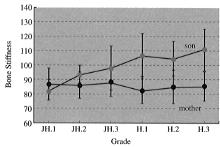

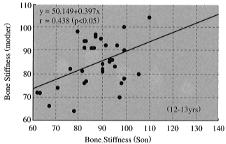

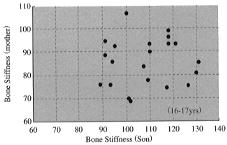

骨密度には、運動習慣だけでなく栄養摂取や嗜好なども影響しており、またホルモン分泌や筋肉の量・身長・体重などのからだの機能的・形態的要素とも関係している。これらの因子は、先天的な要素の強いものもあれば、後天的な要素の強いものもある。そこで、親と子の間には、骨密度にどのような関係が有るのかをご紹介したい。 図7は、84組の男子とその母親の骨密度を示したものである。子では成長とともに骨密度はしだいに高くなっていくが、母親では漸減の傾向を示す(図8)。 これを12〜13歳の男子とその母との相関でみてみると(図9−1)、統計的に有意な相関が得られた。しかし、16〜17歳の男子とその母との相関では(図9−2)、まったく相関がみられない。つまり、中学1〜2年生ごろまでは、母と子は相関が強く、高校2〜3年生では相関がなくなることを意味する(*28)。 |

【図7】84組の親子の骨密度

【図8】84組の親子の骨密度 JH.1〜3は中学1〜3年生、 H.1〜3は高校1〜3年生の値を示す。

|

| 【図9−1】 12歳、13歳の男子生徒と その母の骨密度の相関  | 【図9−2】 16歳、17歳の男子生徒と その母の骨密度の相関  |